Voici le 5ème film de Danny Boyle, 28 jours plus tard, toujours analysé par notre Squizzz !

Boyle décide cette fois courageusement de s’attaquer à un cinéma de genre et plus particulièrement celui du Zombie. Choix pas si facile car le thème est souvent kitch et était quelque peu démodé pour tout du moins au moment du film.

Malgré l’accueil plutôt mitigé de « La Plage », Danny Boyle se tourne à nouveau vers Alex Garland pour son long métrage suivant. Cette fois-ci l’écrivain signe pour le réalisateur un scénario original et leur duo va enfin rencontrer un succès critique et public, même si celui-ci se veut plutôt ciblé. Boyle et Garland se tourne en effet cette fois-ci vers le cinéma d’horreur et vont poser les bases du film de zombies moderne. Pourtant « 28 jours plus tard » ne peut pas être considéré stricto sensu comme un film de morts-vivants, et va surtout être l’occasion pour les deux auteurs de disséquer les comportements humains.

Zombie ou not zombie ?

La séquence d’introduction semble imposer un film de zombies. Elle montre qu’un virus de la « fureur », dont la transmission se fait par le sang et la salive, va transformer une humaine en un être qui ressemble trait pour trait à un zombie. Les yeux injectés de sang, elle devient agressive envers ses semblables. Au sens plus large, on retrouve l’aspect gore du film de morts-vivants, mais aussi son côté social et politique (comme chez Romero) qui apparaît ici avec les premiers plans sur les émeutes urbaines.

Pourtant il va s’avérer par la suite que « 28 jours plus tard » n’a que l’apparence d’un film de zombies. D’une part ceux qu’on appellera des « contaminés » ont des aspects de zombies mais n’en sont pas. Ils restent bien humains (doués de parole, comme en témoigne la scène avec le petit garçon), mais ne sont plus capable de subvenir à leurs besoins, et ne sont animés que par la rage. Ils ne sont pas morts et ne s’alimentent pas d’humains, puisqu’ils finissent par mourir de faim. Ils perdent également la caractéristique marche lente des zombies, qui n’est plus que suggérée par des mouvements désordonnés et saccadés par une diminution du nombre d’images par seconde. Au contraire les « contaminés » sont très virulents, ce qui tranche avec les codes du genre jusqu’à la sortie du film.

D’autre part, Boyle donne un côté plus réaliste que fantastique à son film. L’utilisation de la DV lui donne un aspect de documentaire. Les attaques de zombies ne sont pas non plus le centre névralgique du film, elles apparaissent presque même anecdotiques pendant tout une partie du film. En témoigne d’ailleurs la contamination de Franck qui ne se fait même pas au cours d’une attaque (la cause réellement évoquée par Danny Boyle est la recherche d’une plus forte intensité émotionnelle à ce moment du film). C’est plus le climat apocalyptique qui aura ici sont importance, et l’impact qu’il va avoir sur les survivants.

Cependant, Boyle et Garland n’hésitent pas à s’offrir quelques moments dignes du genre. On notera les références à Romero, des scènes bien sanglantes, et la séquence parodique de la crevaison dans le tunnel.

London crying

« 28 jours plus tard… » et c’est le contraste absolu avec la séquence d’introduction. Calme plat, pas un bruit, pas une musique, lumière aveuglante. Très gros plan sur un œil qui s’éveil puis sur un homme nu dans un lit d’hôpital. Cette nudité fait de lui un être très vulnérable, et montre aussi une sorte de retour à quelque chose de primaire. La caméra n’est pas réellement subjective mais c’est tout comme, et l’on comprend que le personnage n’en sait pas plus que nous et qu’on va découvrir avec lui, ce qui s’est passé pendant ces fameux 28 jours.

La découverte commence par l’exploration d’un hôpital vide, lieu qui est habituellement toujours en mouvement, avant de se poursuivre dans un Londres complètement déserté. Boyle multiplie alors les plans d’ensemble et les plans généraux, dont certains de travers, ce qui crée un véritable climat apocalyptique et témoigne d’un monde renversé. Le fait que la séquence soit tournée en plein jour et l’absence de musique au début, augmente encore plus cet impact sur le spectateur. L’utilisation de la DV, si elle a un côté artistique comme évoqué plus haut, a aussi été choisie pour son côté pratique qui permettait de tourner rapidement et en multicaméras pour ne pas trop bloquer les rues de la capitale.

Le sentiment que tout s’est arrêté passe aussi par des détails dramaturgiques. Les moyens de communications sont coupés (voir le plan des téléphones branlants), les denrées fraîches sont périmées (les gens se sont rabattus sur les distributeurs), l’argent n’a plus de valeur (les billets traînent au milieu de la rue, et plus tard dans le film un personnage abandonnera sa CB).

Le premier lien que Jim va avoir avec les humains, pour comprendre ce qui s’est passé, est indirect et se fait via un mur où de nombreuses personnes sont venus déposer des messages. Cette séquence fait en fait référence à un tremblement de terre à Pékin où les lignes de communications étaient coupées et où les gens se parlaient par ce moyen là. Le film possède plusieurs références de ce genre, qui lui donne un côté très réaliste. Ici le fait que l’humanité apparaisse dans toute sa splendeur mais de manière indirecte donne une intensité dramatique très forte.

La séquence se termine assez logiquement dans une église, signe que les Hommes, se sentant menacés, se tournent vers le divin. Une église d’ailleurs transformée ici en une sorte de tombe immense, où s’entassent les corps (une scène qui a réellement eu lieu elle aussi, au Rwanda cette fois). Cependant, c’est dans cette même église que Jim va pour la première fois être confronté à un contaminé, qui n’est autre qu’un prêtre. Cette ironie remet ici en cause l’aide de Dieu, donnant même au virus un caractère démoniaque.

Une nouvelle famille

Le film va ensuite prendre un caractère beaucoup plus intimiste, et se pencher sur les caractères humains en opposant deux réactions de survie face à un tel phénomène.

La première, très rigide et individualiste, consiste à suivre des règles très strictes clairement établies. Elle est représentée par le personnage de Selena, qui place la recherche de la survie au dessus de tout, et notamment de l’émotion et des sentiments. Elle n’hésitera ainsi pas à tuer celui qui avait été présenté juste avant comme un ami par plusieurs scènes intimistes. Cette séquence a un autre rôle, crucial, celui de montrer que tout peut arriver, en faisant mourir un personnage qu’ont s’attendait à suivre plus longtemps, son passé ayant été évoqué dans la séquence précédente.

Cette façon de voir est assez difficile à accepter pour Jim, qui vient à peine de basculer dans l’horreur, et n’arrive pas à se détacher émotionnellement (même s’il le fera par la suite en tuant un enfant). La séquence qui ouvre clairement les yeux à Jim, et qui par la même occasion le dévoile aux spectateurs, est celle de la maison d’enfance. Boyle exacerbe alors le côté nostalgique du souvenir, à travers une lumière jaune (le sépia des photos), un passage en Super 8 ou encore la photo de Jim enfant sur les corps de ses parents. Le film prend alors une tournure plus émotionnelle jusque là absente, mais indispensable pour l’identification au personnage.

Cette séquence annonce également la suite, à savoir la constitution d’une nouvelle famille avec laquelle va apparaître la deuxième façon de voir la survie, en reformant des liens sociaux et sentimentaux, sans lesquels la vie n’est finalement plus la vie. La rencontre avec Franck et sa fille oriente dès le début vers cette évolution, en répondant à la séquence de la maison d’enfance. La lumière est à nouveau jaune, et donne à l’appartement un aspect de cocon rassurant, au milieu de la noirceur extérieure. La guirlande électrique de Noël, fête familiale par excellence, ne fait qu’amplifier cette idée.

Leurs liens vont concrètement se sceller au cours d’une séquence particulière du film, celle du pique-nique dans la nature, qui sonne à la fois comme un nouvel espoir et inversement comme une nostalgie d’un temps révolu. C’est une des premières scènes qui se déroule à l’extérieur de la ville. La photographie est très lumineuse, presque onirique, divine. La présence des ruines évoque une possibilité de survivre au temps et aux épreuves, mais ramène aussi à quelque chose de plus primaire, comme si l’Homme avait été trop loin et allait être contraint à faire machine arrière. Les chevaux en liberté (qualifiés de famille par Franck) traduisent les mêmes idées, celles d’un espoir car ils ne semblent pas contaminés, mais en même temps que la nature est en train de reprendre le dessus.

L’ennemi caché

La dernière partie du film va intégrer encore une autre façon de voir les choses. Celle du major West et de ses militaires est plus pragmatique et ne vise qu’à reconstruire l’humanité de manière plus animale, sans faire intervenir les sentiments. Le film bascule alors dans l’horreur psychologique, que Boyle traduit à l’écran par une forte violence physique et visuelle.

Dès le début de cette partie, le réalisateur installe un climat assez perturbant, dans ce qui devrait être normalement l’endroit où le calvaire se termine. La délicatesse et la féminité de la maison britannique sont contrebalancées par l’omniprésence de fils barbelés et d’armes en tout genre. Le repas « mondain » va être doublement perturbé, d’abord par une violente discussion, puis par une violence purement physique qui répond directement à la discussion. Boyle signe alors une séquence tout droit sortie d’un film de guerre. La scène en prison, puis l’abattage des prisonniers dans la forêt (calquée sur un évènement survenu en Bosnie), amplifie ce côté de film de guerre.

Un autre événement va venir perturber le film, celui d’un espoir réel, qui apparaît lors de la séquence de la prison, d’une étonnante maîtrise. Un travelling arrière démarre sur le coin de la pièce qui ne semble offrir aucune issue, puis passe par Jim pour petit à petit révéler la taille de la salle et la présence de l’autre prisonnier, dont le discours, se faisant de plus en plus net, évoque la théorie de la simple mise en quarantaine de la Grande-Bretagne. Si la révélation se fait ironiquement en prison, ce n’est que lorsqu’il parviendra à s’échapper que Jim verra se concrétiser ses espoir en voyant l’avion dans le ciel.

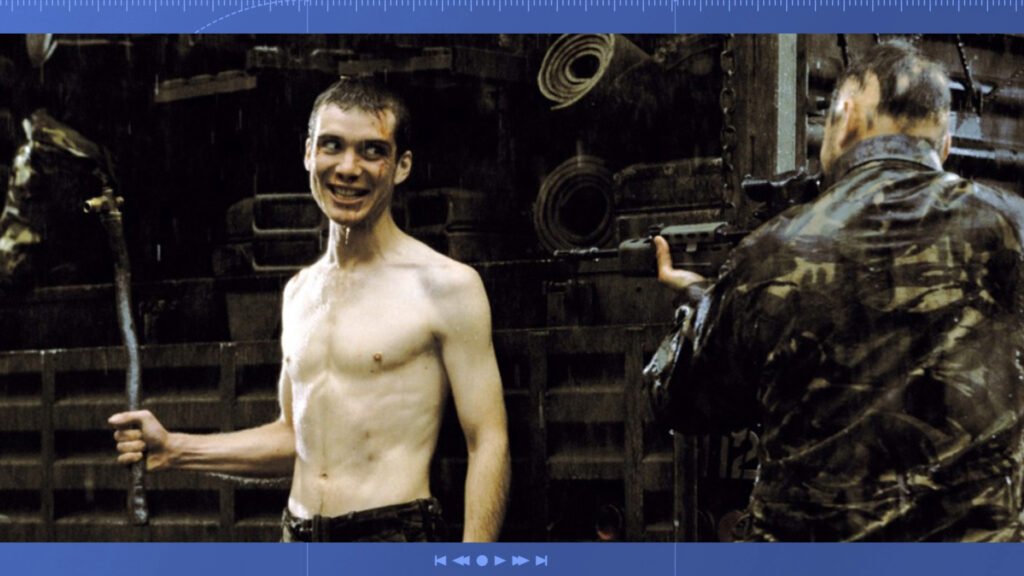

Le film bascule alors totalement. L’ennemi a changé, la pluie a remplacé la sécheresse, les contaminés deviennent des alliés, et Jim lui-même, animé par la rage de vivre, est filmé tel un contaminé. Boyle se lance alors dans une séquence absolument monumentale de chaos, où tout va extrêmement vite mais où les détails sont en fait légion, et apparaissent au fur et à mesure des nouveaux visionnages du film.

28 jours plus tard…

… et tout peut s’apaiser en autant de temps qu’il a fallut pour que tout parte en vrille.

La fin du film a été tournée en 35 mm, donnant une atmosphère beaucoup plus apaisée. Le réveil de Jim, en réponse au début, ferait presque passer tout ça pour un mauvais rêve durant son coma. Le cottage possède un côté rassurant, comme le retour (évoqué plus haut) à une vie plus paisible, plus simple, par opposition aux images des émeutes qui ouvrent le film, à cette humanité qui court à sa perte.

Squizzz